障害福祉サービスについて確認するためのページ

どうもこんにちは、リュウです。

ここは就労継続支援B型について学ぶためのステップ1のページです。

このページでは学ぶベースとなる「障害福祉サービスの枠組み」についてかんたんに確認します。

- 就労継続支援B型で働く(働いている)けど何から勉強していいかわからない

- 障害福祉サービスってどうやって運営しているの?

こういった疑問がある人は、まずはこのページを参考にしていただきたいです。

このページを見終わる頃には、

- 障害福祉サービスって大体がこんな仕組みで運営されているんだ

- 自分たちがやっているあの作業ってこんな意味があるんだ

といった理解ができるようになります。

理解していると自分たちがなぜその業務をするのか、どのような事業所にしていけば良いのかがわかるようになりますので、業務に対して俯瞰してみることができるようになりますよ。

本格的に学び始める前に…

まず、学び始めるにあたって大事なのが事業の後ろ盾が「なに」であるかを知ることが必要です。

障害福祉サービスを提供する事業は、「障害者総合支援法」という法律に基づき成り立っています。

ただ、この法律はいろいろな紆余曲折を経て制定・施行されているんですね。

そうした法律が出来るまでの経緯を知ることって案外大事だったりします。

経過を見れば共通理解すべきことがわかる

法律制定にあたっては色々な検討がされます。

例えば「現法では〇〇の部分が問題だから改正が必要」などと言った議論がされるわけです。

そうした経緯を知っていなければ、現法では当たり前のように行われている事柄に対して「なぜ〇〇が当たり前なの?」という疑問が残ることになります。

疑問が残ったままではこの分野で働いていくための「共通理解」ができていないことになるため、ちぐはぐなことを言ったり、自分が行っている業務・運営の仕方がなぜダメなのかがわからず不満がつもります。

「障害者総合支援法」

現法であるこの法律ができるまでにも他の法制度はありました。

しかし、改正によって現在に至ったわけです。

障害福祉サービスの大枠を知るには、そうした過程を知っておくと理解しやすくなります。

そのた[…]

「【かんたん解説】障害者総合支援法のはじまりまでの経緯」では、現在のようなサービス提供体制ができるまでの動きがかんたんに書かれているためそうした「共通理解」すべき事柄のベースを形作る際の参考になることでしょう。

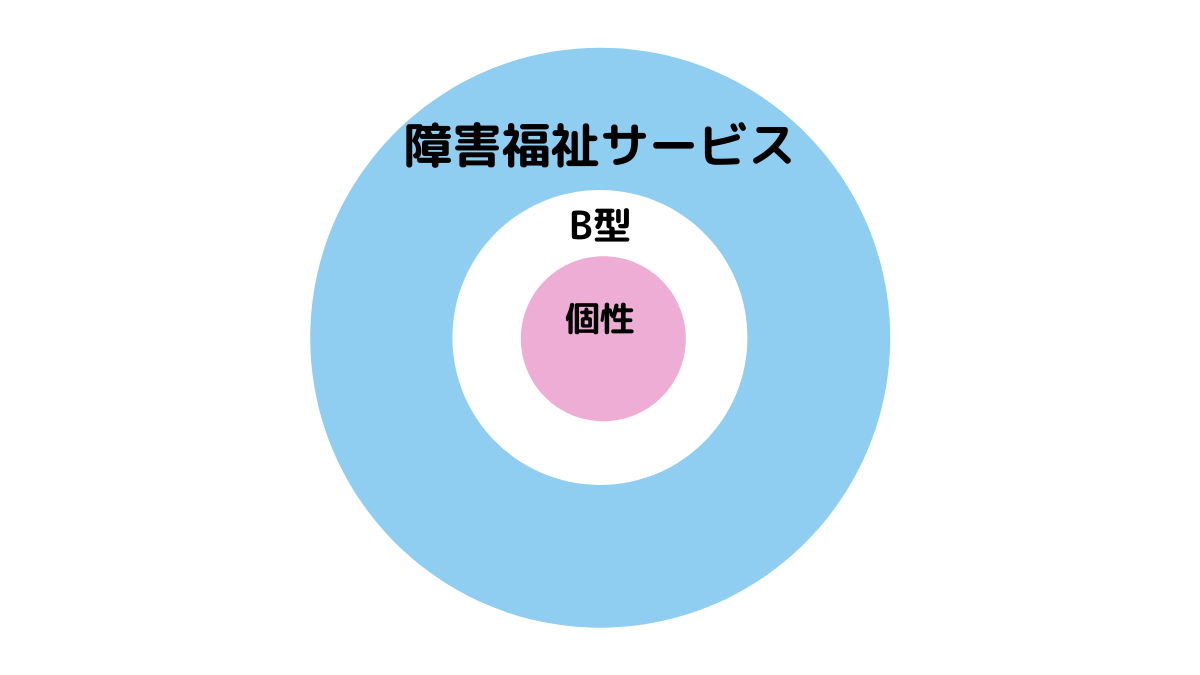

大枠から確認

後ろ盾となる法律とその制定までの経過を知り、共通理解すべきことを確認したら次は障害福祉サービスの大枠を理解しましょう。

上の図のように、僕たちの運営する就労継続支援B型という事業は、障害福祉サービスという枠組みの中にサービスの1つの種類としてのB型の枠組みがあるといったイメージで考えると理解しやすいです。

僕はコレに付け加えてB型の枠組みの中で、事業所ごとの「個性」を位置づけていくことが大事だと日頃から事業所のスタッフたちには話しています。

ただ、図を見てみてもわかるように、まずは障害福祉サービスの枠組みに対してイメージをもつことが大事になってきます。

・ぼくらの事業所ってどんな風に回っているのかな?

・支援で忙しいから事業っていわれてもイメージできない

・自分も障害福祉サービスを提供したいけど、どうしたらいい?

障害福祉サービスはどれも同じような仕組みで運営されてい[…]

この「【今さら聞けない】現役管理者が障害福祉サービス事業運営の仕組みについて解説(大枠理解)」という記事では、障害者総合支援法に基づき提供されるサービスがどのように提供されているかを知ることができます。

障害福祉サービス費等の単位

・単位って書いてあるけど、どういう意味?

・自分の事業所がどのくらいサービス費をもらっているのか知りたい

・級地っていうのは?

障害福祉サービス費についてこんな疑問を持つことはありませんか?

障害福祉サービスにつ[…]

障害福祉サービス費等について学ぶと「単位」について疑問に思うこともあるでしょう。

「単位」について、「地域区分」や「級地」について解説したのが、「【1単位いくら?】障害福祉サービス費等でみる単位の意味と級地での違いについて解説」です。

単価について理解することでより具体的に報酬等にイメージが湧くことと思います。

事業所にはスタッフが必要

どうもこんにちは、リュウです。

今回は職員配置基準等で必要な計算「常勤換算」についてです。

事業所を運営しているとよく聞くのが常勤換算というキーワード。

ただ、計算をし算出するため苦手意識を持っている人も現場では少なく[…]

「現役管理者の教える障害福祉サービスにおける常勤換算の方法」の記事内では、前年度の利用者数から常勤換算を導き出す方法について書かれています。

大事なことなんですがなかなかわかりにくいところでもあるので、確認しておきましょう。

事例付きの記事

どうもこんにちは、リュウです。

今回は常勤換算法を学んだ上で現在の配置状況と比較する方法についてです。

配置基準を確認する上で必要な常勤換算法は別の記事で解説しました。

常勤換算法を把握できればハードルは非常に低くなります。

[…]

ちなみに先の記事でわかりにくいという方のために、実際の事例での計算方法を「【実際に計算してみた】就労継続支援B型事業所の事例を用いて常勤換算法をつかって配置基準を満たしているか計算」内で書いています。

こちらも参考にしてください。

管理者など役職者の人のための記事

「【自分が管理者に⁉】障害福祉サービス事業所の管理者になるにあたって知っておきたいこと3つ」の記事内では、現場の支援職から管理職に転換となる人に必要なことを書いています。

支援職とは違った観点で運営を見ていくことも必要となるため参考にしてください。

法令遵守の必要性

どうもこんにちは、リュウです。

今回は業務管理体制整備と法令遵守責任者の届け出についての記事です。

認可を受けて事業を営む上で必要なのが法令の遵守。

ただ、それを各々のスタッフがしようとしても「ルールがわからない」、「[…]

支援する立場から管理する立場になると法令遵守の意識は大切です。

事業所運営の上でも法令遵守のための責任者を設定する必要があります。

「【障害福祉・法令遵守】新年度に向け業務管理体制整備の届け出を確認」ではそうした体制の整備について書いておきましたので、参考にしてくださいね。

通所施設の場合

どうもこんにちは、リュウです。

今回は日中活動サービスにおける原則日数の調整についてです。

日中活動としてのサービスを提供していると「原則の日数」という言葉を目にします。

「原則」とあるように決められた日数で利用しても[…]

通所施設に通える日数というのは原則として決まっています。

「【障害福祉・日中活動】「原則の日数」とはひと月で何日間?超えて利用する方法も確認」の記事内では、そんな原則として決まった日数を特例として祝日等の日数と相殺することができるものです。

利用者や家族のニーズに合わせて使うことがあるため確認しておきましょう。

利用者にとって大事な通所先

通所施設の継続性というのは事業の上で大事なことです。

しかしながら、利用者にとっても大変重要な役割を担っています。

もしものときのために事業継続計画を作成しておく必要があるため、「【BCP・業務継続計画】もしもの時はありえます。日頃から継続性のあるサービス提供体制を整備しよう」で計画について理解しておきましょう。

加算について

加算をもらうには必要な要件と申請があります。

「【運営・初心者】障害福祉サービスで加算を取得する方法の大枠を解説します」の記事では、そうしたことについて一般的な流れを書いておきましたので参考にしてください。

報酬の請求について

どうもこんにちは、リュウです。

今回は報酬請求と国保連の関係についての記事です。

事業所でサービスを提供した際に請求できるのが報酬です。

報酬を請求するのは国保連なのですが、報酬自体は自治体からの支払いになります。

[…]

事業を営む上で大事なのが事業収益です。

障害福祉サービスでは法律・基準に基づいて報酬が定められており、毎月請求することでそれは支払われます。

そんな報酬が支払われるまでの流れと、なぜ「国保連」を通して請求処理が行われるのかということについて書いたのが「【報酬制度・国保連】なぜ国保連を通して報酬は支払われるの?」となっています。

この部分はあまり知られていないところなので知っておくと仕組みの理解が進みます。

「福祉で収益をあげることが」悪いことではない

障害福祉以外にもさまざまな福祉サービスはありますが、そうした「福祉」サービスで収益が出ることに関して後ろめたさを感じる人も世の中にはいます。

また、同時に収益を上げることが悪いとおっしゃる人もいます。

が、実は「福祉で収益をあげることが」悪いわけではないんです。

「福祉事業で稼ぐのは悪いことではない~悪いといわれる所以2つ~」ではそうした内容について書いています。

参考にしていただければ少しは気持ちが楽になるのではないでしょうか。

財源は税金であるということ

僕らが障害福祉サービスを提供する上で使われるのは事業所のお金です。

しかしながら、そうしたお金は元は税金です。

その視点を忘れてしまうと手痛い仕打ちが待っています。

「【事業所のお金の使い方】僕らの財源は税金であるという意識を持とう」では障害福祉サービスに携わる上で大事なお金への意識について書いていますので、この記事については是非見ておいてほしいです。

収益の使いみち

障害福祉サービスを提供する上で必要なのは「人材」です。

ですが人材を確保するためには給料など人件費が必要になります。

「【障害福祉サービス費の構造】年功序列はこれじゃ無理でしょ?」では、そうした人件費がどのような形で支払われているのかを知ることができます。

現在福祉について学んでいる「自分」は何に向けて頑張っていくかということを見つめる助けになればと思います。

障害福祉サービスってこんなカンジ

ここまでが、就労継続支援B型について学ぶ前段階の第1ステップです。

学ぶことが色々あったと思いますが、決して1度ですべて理解しようとしなくて大丈夫です。

また、このページだけ見ても学ぶには不十分です。

実際に現場で働いたり、実習したりすることで実感に落とし込むことができ身になります。

わからないことがあったら、また戻ってくることも可能なので有効に使っていただければ幸いです。